対面はもちろん、ご自宅でもスマホなどからご相談いただけます

東京都から交通事故の弁護士無料相談ができます

東京都から交通事故を弁護士に無料でご相談いただけます。

加害者側の保険会社とのやり取りが面倒で、

賠償金や示談金に不利益がないかご不安だったりしませんか。

適正な慰謝料が保険会社から提示されているか、ぜひ弁護士の交通事故相談でご確認ください。

交通事故は弁護士に。東京都からの交通事故相談を、無料で承っています。ご不安なこと、何でも安心してお問い合わせください。

お問い合わせや無料相談をご利用されても無理にご依頼をすすめることはありません。ぜひ安心して弁護士の交通事故相談をご利用ください。

弁護士費用特約があれば実質的な弁護士費用の自己負担がないこともあります。

後遺障害の等級認定や、示談交渉、過失割合、治療のこと、休業損害などなんでもお聞きください。

死亡事故、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷などのご相談もいただいております。

交通事故に強い弁護士に東京都から交通事故相談をしていただけます。下記フォームからどうぞお気軽にお問い合わせください。私たちは東京都のお客様から年間500件以上交通事故の問合せを頂いております(2019年の相談件数。現在も東京都からたくさんの交通事故のご相談をいただいております)。

東京都の交通事故に強い被害者側専門の弁護士

東京都中央区銀座にある弁護士法人サリュ銀座事務所は、東京メトロ銀座駅から徒歩3分、山手線有楽町駅からも徒歩5分です。東京都の皆様に、アクセス良くお越しいただけます。

お陰様で東京都の方から交通事故のお問合せを年500件以上も頂いております(2019年の相談件数。現在も東京都からたくさんの交通事故のご相談をいただいております)。交通事故の被害にあって納得がいかないことに遭遇していませんか。サリュは交通事故被害者を追い込む理不尽な常識を許しません。交通事故被害者の方に少しでもお役に立てるよう、こだわりの無料相談を実施中です。どうぞお気軽にご相談ください。

オンラインでご相談いただけます。お問合せは下記フォーム、または電話ボタンからお気軽に

交通事故被害者が弁護士に相談できること

交通事故相談に遭われた方の相談内容の例として、以下のような内容も弁護士に相談することもできます。

・仕事を休んだ分の減少した収入を補償してほしい。

・後遺障害等級に納得できない。

・示談交渉が不安。

・どれくらいの慰謝料が適正か知りたい。

・保険会社が提示した過失割合に納得できない。

・保険会社に示談金として提示された金額に満足できない。

・保険会社とのやりとりが心理的なストレスになっている。

東京都の交通事故と弁護士について

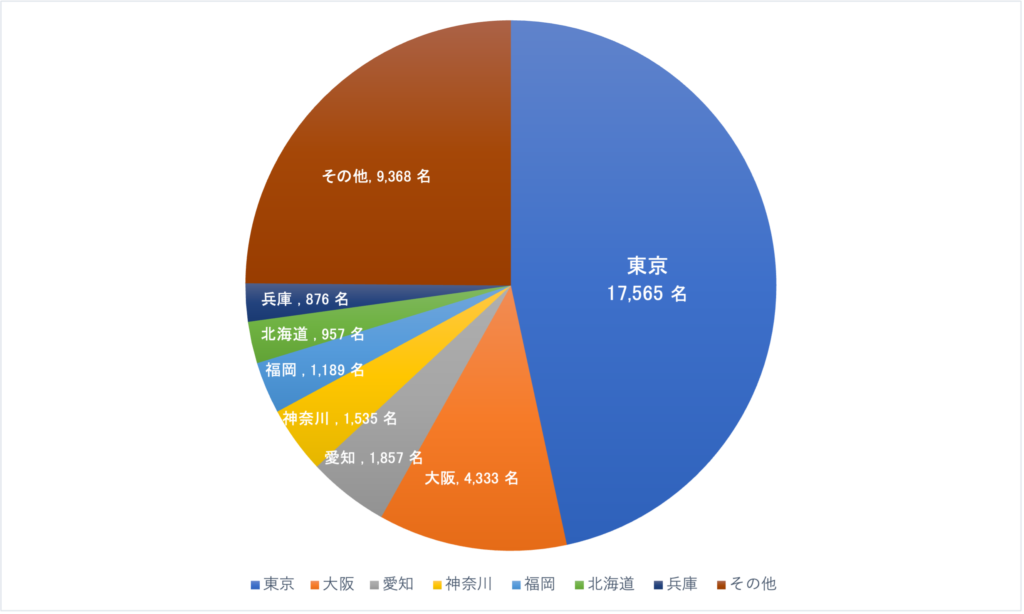

東京都の弁護士数

東京都には現在17,565人の弁護士が存在し、この数は日本で最も多いことから、法律相談や法的問題解決に対する需要が高いことが示されています。(平成28年3月31日現在)

東京都には国内外の多くの企業が進出しており、ビジネスや個人の法的問題も多いため、弁護士の需要が高まっていることが示唆されます。

東京都の交通事故発生状況

東京における交通事故発生状況に関しては、交通統計として警視庁による発表が行われています。統計では、初心運転者の交通事故状況や二輪車の交通死亡事故統計、令和2年3月末時点での交通人身事故発生状況など、様々な項目に対して行われており、件数の推移に関しては、過去2年間における交通人身事故発生状況によって確認することができるようになっています。

平成26年における発生事故件数では37,184件、死者数172人、負傷者数43,212人、

平成27年においては、事故件数では34,274件、死者数161人、負傷者数39.931となっており、この時点で、2,910件、11人、3,281人の減少となっています。

ここからとんで、

平成30年になると事故発生件数が32,590件、死者数143人、負傷者数37,443となります。比べてみると各種取り組みが功を奏しているのか、減少しているのがみてとれます。

更に令和元年では事故発生件数が30,467件と、間もなく3万件を切れそうな数値になっており、令和2年3月現在の統計を前年と比べてみても減少傾向がみられるので、今年の終わりには2万台にへるのかもしれません。

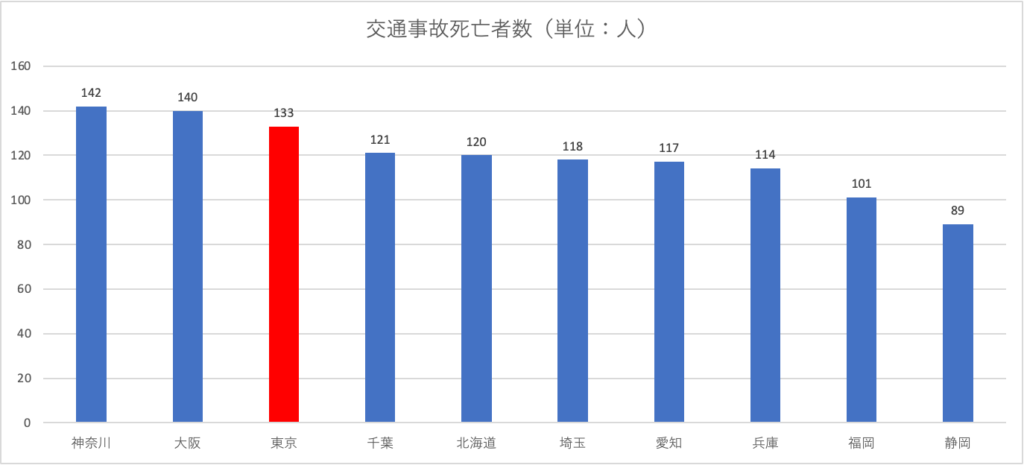

続いて死者数は133人、負傷者数34,777人と、負傷者数を平成26年度時点と比べると1万人近く減少しています。

交通事故発生状況

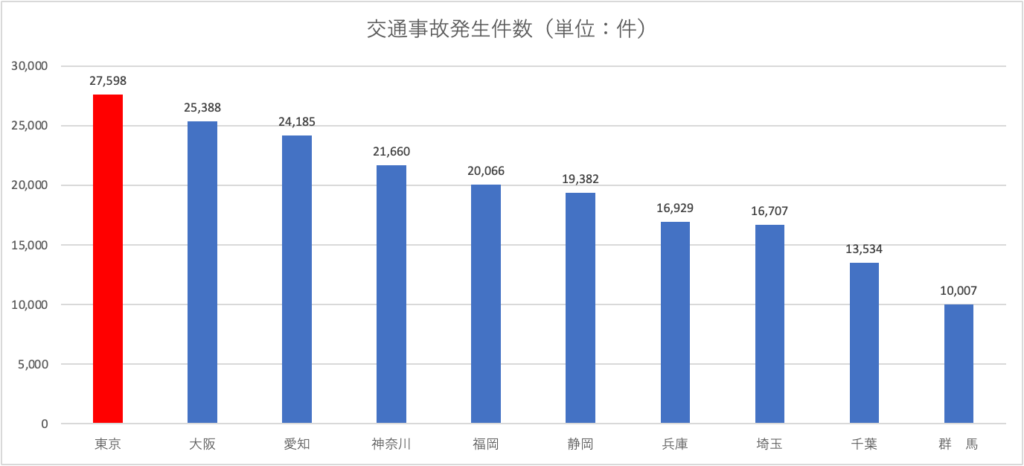

東京都は全国で最も交通事故の多い地域です。交通量が激しく、都市部が密集しているため、東京都は交通事故のリスクが非常に高いです。(令和3年12月末現在)

東京都は、日本の首都として多くの人々が集まる都市であり、繁華街やビジネス地域、観光名所など多彩な魅力を持っています。その一方で、激しい交通量や密集した都市部によって、交通事故のリスクが非常に高まっています。特に、交通量が多い時間帯や、混雑した交差点や狭い路地などでは、交通事故が発生しやすくなっています。さらに、自転車やバイクなどの二輪車が増加していることもあり、交通事故に遭うリスクは一層高まっています。そのため、東京都では、安全運転の啓発や、交通ルールの遵守など、交通事故の防止に向けた取り組みが必要とされています。

交通事故死者数

東京都の交通事故死者数は年間で全国3位となっています。(令和3年12月末現在)

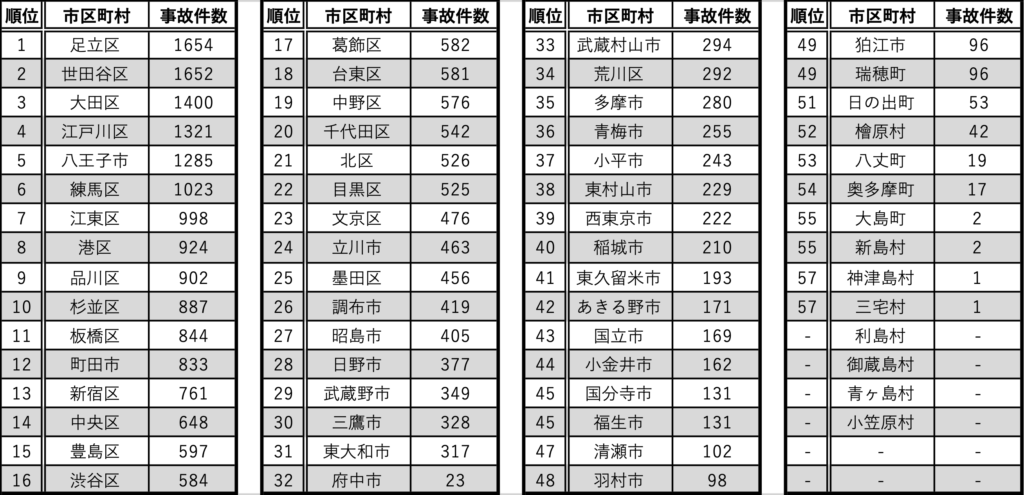

区市町村別交通事故発生状況

都内の年間の区市町村別交通事故件数は以下のようになっています。(令和3年中)

東京都における交通安全への取組み

東京における交通安全への取組みに関しては、警視庁を中心として行われており、ここでは、様々な交通安全に対しての啓発の他に、地域交通安全活動推進委員による活動、各種チラシによる交通安全情報の提供、交通安全広報用テープの作成、安全運転管理者等法定講習の開催等が行われています。

中でも地域交通安全活動推進委員は警察署長の推薦を経て東京都公安委員会が委嘱する特別職の非常勤地方公務員となっており、地域ぐるみでの交通安全を深めるためのリーダーとして活躍をしています。かつては地域の交通安全のために民間のボランティアとして活動していた各地のリーダーにその活動を促進するため法律上の地位を付与したもので、既に30年程度の実績を誇っています。

その活動内容については

平成二年国家公安委員会規則第七号

地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第一章第4条に以下の通り定められています。

第四条 法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。

一 地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)

二 地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動

三 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動

四 地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動

五 前各号又は法第百八条の二十九第二項第一号から第四号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動

東京都内においては約2,500人が活動を行っており、規則にのっとり、交通安全教育活動や、適正駐車等推進活動、広報啓発、協力要請活動、相談活動等を行っています。

他にも警視庁では、交通安全に関して、飲酒運転根絶、あおり運転の危険性、携帯電話の使用等運転者をはじめとして多くの人を対象に情報を発信しており、高齢者、二輪車、自転車、子供に対しても交通事故防止の啓発活動を行っています。

交通事故の発生から解決までの流れと各段階での注意点

交通事故の被害者は、加害者に対して治療費や休業損害や慰謝料、逸失利益などの損害賠償金の請求を行います。交通事故の解決までには様々な注意点があります。東京都で交通事故にあってしまった被害者の方にお役に立てるよう、交通事故発生から無事解決するまでの一連の流れと、各段階での注意点をご説明します。

事故発生

ここでは人身事故(「人身事故」とは、交通事故により怪我をしたり死亡したりする事故のこと。)のうち、被害者が交通事故によって怪我をして、後遺症が残ってしまうケースを例に解説します。

警察への届出

交通事故を起こした場合、当事者には負傷者の救護と、危険防止措置、警察への届出などの義務があります(緊急措置義務。道路交通法72条、117条)。被害者の場合は、まず病院に行き治療を受けることになりますが、さらに、警察で人身事故扱いにする場合、病院で診断書をもらって警察へ提出をして、実況見分調書を作成してもらう必要があります。

警察への届出は、小さな事故でも必要です。後から思わぬ症状が現れて病院で治療を受けるというようなこともなくはありません。その場合に事故から時間が経っていると警察が人身事故として受理してくれないことがあります。そうなると、交通事故証明書がとれなくなり、加害者に対して適正な損害賠償請求をしようと思った際に支障がでるおそれがあります。

東京都で交通事故証明書をとる方法

交通事故証明書は必要となる場面が多いため、ぜひ取得しておきましょう。申請書は自動車安全運転センター事務所や、警察署、交番、駐在所などでもらうことができます。

・窓口での申込み

自動車安全運転センターの窓口で申し込む場合は、手数料の支払いや申請が窓口で行えます。

東京の自動車安全運転センター: 〒 140-8682 品川区東大井1-12-5(警視庁鮫洲運転免許試験場内)電話 03-5781-3660

・郵送やインターネットからの申込み

申込用紙へ記入や、インターネットからの申込みも可能です。詳しくはこちらでご確認ください。

実況見分

事故の発生を届け出ると、警察は実況見分を行います。実況見分では、

・事故の概要

・事故が起きた原因

・交通事故当事者の事情聴取

・目撃者の情報

・事故発生時の被害者と加害者の状況

などを記録し、実況見分調書が作成されます。

事故が発生して最初に届け出をした時に行われるのが実況見分となりますが、その内容は後々の示談交渉の中で重要な意味を持ってくる場合もあるため、雰囲気に流されて加害者や警察の言いなりに事実と異なることを言ったりしないように、毅然と真実を伝えましょう。

治療

交通事故発生後、身体に異変を感じた場合には、必ず病院で医師の診察を受けましょう。事故発生からしばらくの間病院に行かないと、怪我と事故との因果関係を否定されてしまう場合があります。

例えば事故から10日間病院に行かず医師の診察を受けなかった場合、交通事故による受傷ではないと判断され、その怪我の治療費が支払われなかったり、後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合でもその後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの損害賠償を受けられなくなる可能性が生じてしまいます。

なお、治療費については初診日から怪我が治癒するまで(もしくは症状固定となるまで)の費用を加害者が負担することになります。

整形外科など病院へ通う際は、通院する回数や頻度も、実際の症状と合わないものにならないようにしましょう。主治医の指示のもと通院が必要であるならば、必要な日数・頻度で病院にはきちんと通っておきましょう。

仕事が忙しいなどの理由で、怪我の症状と関係なく通院を自己判断で止めることは、可能な限り避けましょう。

交通事故の怪我でもっとも多いむち打ちのケースでは、痛みやしびれなどの後遺症が残るほどの怪我だった場合で主治医が6ヶ月程度の通院を指示しているのに、自己判断でそれより短い期間で勝手に通院をやめてしまうと、それなりの怪我であったと思われて損害賠償の交渉において思いもかけない不利益を被る場合があります。

保険会社の中には、慰謝料をおさえるため治療費打ち切りを通告してくる会社も存在しますが、治療が必要なのであれば、主治医の指示に従って治療を継続すべきです。

症状固定となると、治療費や休業損害が打ち切られますが、これ以上症状の改善が見込めない場合は症状固定として後遺障害等級認定を申請する段階に進みます。なお、医師による治療を受けずに整骨院や接骨院だけに通っていると、のちの後遺障害等級認定の手続きの際に支障がでる場合がありますので注意が必要です。医師でなければ症状固定後の後遺障害等級認定手続きで必要となる後遺障害診断書も書けませんので、整形外科など医師の治療は必ず受けましょう。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定における注意点としては、その等級認定の申請方法と後遺障害診断書の内容があげられます。後遺障害等級認定は加害者側の保険会社による事前認定、あるいは被害者自身による被害者請求のふたつの方法があります。

後遺症の存在を客観的に証明する難易度が高いむち打ち症などの場合、医証など提出資料をコントロールできない事前認定では等級の認定がされない可能性が高まってしまうおそれがありますので、医師に適切な後遺障害診断書の作成をしてもらい、症状を証明するために必要な資料を可能な限り万全にそろえて、被害者請求を行うほうがよいでしょう。

被害者請求は手続きなどすべて自分で行わなければなりません。被害者に負担はありますが、後遺障害等級は後遺障害慰謝料や逸失利益など損害賠償金を大きく左右する重要なポイントとなりますので、頑張りどころです。

弁護士法人サリュは交通事故被害者側専門の弁護士として、治療中から交通事故被害者を徹底的にフルサポートしています。必要な書類のお取り寄せをご自身にお願いする以外は、基本的にサリュが被害者の代理人として加害者との交渉を行います。症状固定時の複雑な被害者請求手続きを行うのはもちろん、示談交渉の最終局面まで見渡した広い視野で、被害者が不利益を被らないように適切な時期・タイミングで適切なアドバイスも行っています。医師が作成する後遺障害診断書の内容についても分析や研究を重ねていますのでアドバイスが可能です。

示談交渉

怪我が完治する、あるいは症状固定となり後遺障害等級認定を受けると、加害者が契約している保険会社から損害賠償額の提示がされます。ここから最終的な金額を決める交渉が始まります。

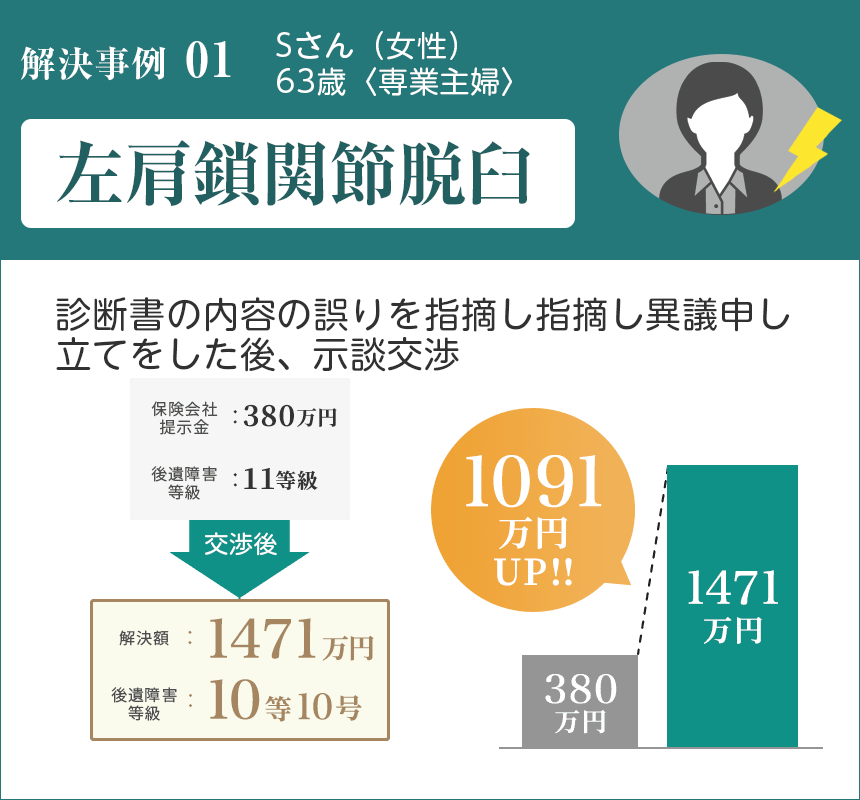

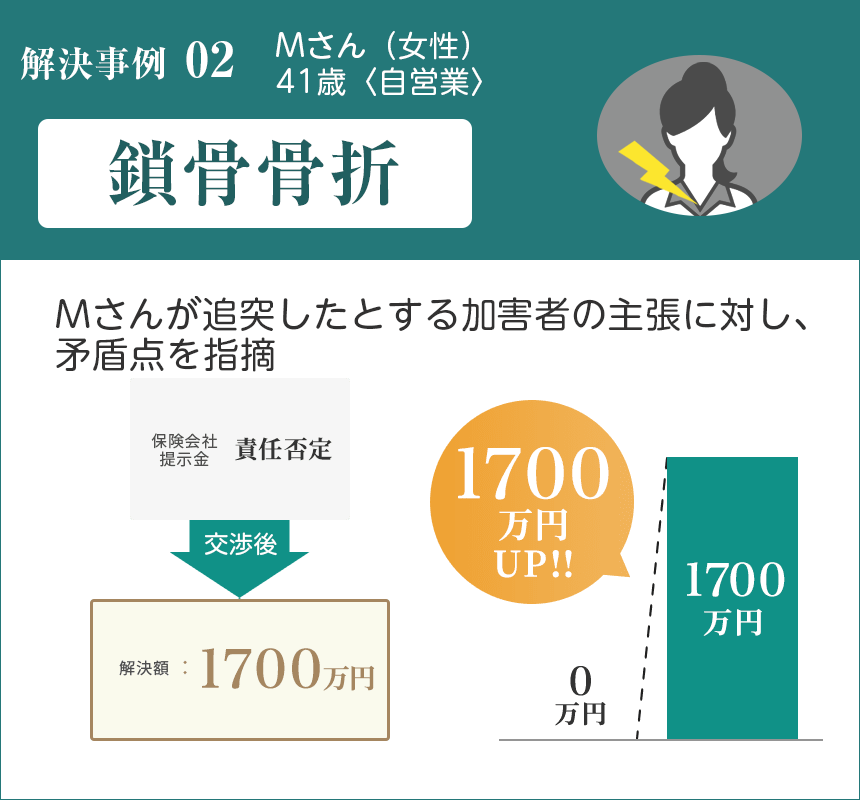

正当な賠償金を獲得するためには、慰謝料など各請求費目の算出方法を加害者側の保険会社が採用している自賠責保険基準や任意保険基準ではなく裁判基準(弁護士基準)で計算する必要があります。

重症の場合や後遺障害が認められた場合、裁判基準で計算することにより保険会社が採用する基準と比べて2倍~3倍の金額となることも珍しくありません。これは本来被害者が受け取るべき適正な金額を計算する方法なのですが、現実としては被害者ご本人で加害者側保険会社に請求してもそのまま認められることはほとんどありません。しかし弁護士に依頼すれば、スムーズに裁判基準での交渉が可能となります。

示談交渉ではお互いある程度妥協することが前提となっていますが、交渉がなかなかまとまらない場合、合意による解決を図る場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR(Alternative Dispute Resolution。裁判外紛争解決手続)、または民事調停などの手段があります。また、合意によらない解決手段として、裁判所を介した民事裁判という手段もあります。それぞれメリット・デメリットがありますので、よりご自身にとってメリットの大きい手段をとるのが良いでしょう。

東京都で交通事故に遭われた方へ

弁護士法人サリュは、東京都の交通事故被害者の方々から様々なお悩みや心配事のお問い合わせやご相談をいただき解決してきた実績があります。

法人全体では全国で20,000件を超える交通事故解決実績のある業界トップクラスの弁護士事務所です。無料相談をご利用いただいたからと言って無理に依頼をおすすめすることはございません。安心してお問い合わせください。

よくある質問

- Q交通事故に強い弁護士に頼むと何がいいのですか?

- A

弁護士なら認めてもらいやすい賠償金の基準というものがあるので、ご自身で交渉するよりは、特に交通事故に強くなくても、弁護士に依頼することで賠償金は多くなる可能性は高いです。ただ、そもそも慰謝料など賠償金は認定された後遺障害等級によって大きく変わるものです。

医学知識などにも精通した交通事故に強い弁護士にお任せいただくことによって適切な後遺障害等級が認められやすくなり、受け取れる金額が大幅に増えることも少なくありません。

- Q相談は無料ですか?はじめにお金はいりますか?

- A

相談無料です。着手金も無料ですから初期費用がかかりません。ご安心ください。

- Q

- A

- Qもらう賠償金より弁護士費用の方が高くなったりしない?

- A

無料相談の際に、賠償金がどのくらいになるか目安をお話しします。多くのケースでは驚くほど賠償金が増えますが、もしも弁護士費用の方が高くなってしまいそうな場合は、無料相談の時点でそれをお話しし、依頼はお勧め致しません。

- Qサリュ銀座事務所の最寄り駅、行き方は?

- A

東京メトロ銀座駅から徒歩3分です。C2出口を出て反対方向に進んですぐの数寄屋通りを左折、1つ目の交差点を右折右手に見える泰明小学校の隣ビル7階となります。JR有楽町駅からも徒歩5分でお越しいただけます。

東京都から交通事故に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。東京都からの交通事故相談を無料で承っています。交通事故は弁護士で変わります。

交通事故のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。